近日,山东大学刘鹏教授课题组联合中国科学院青岛生物能源与过程研究所高军研究员在纳米孔道盐差发电研究中取得进展,相关成果以“Defect-Tolerant and Scalable Diffusio-Osmotic Power Generation with Sulfonated Covalent Organic Framework Membrane”为题,发表于Angewandte Chemie International Edition(中科院一区,IF=16.9,链接:https://doi.org/10.1002/anie.202514637)。该研究提出一种基于扩散—渗透机制的盐差能收集新策略,突破了传统反向电渗析技术在“通量—选择性”博弈及浓差极化方面的制约,实现了高性能、抗缺陷、可规模化的盐差发电。山东大学博士研究生潘尚发为论文第一作者,刘鹏教授与高军研究员为论文通讯作者,山东大学为第一完成单位。

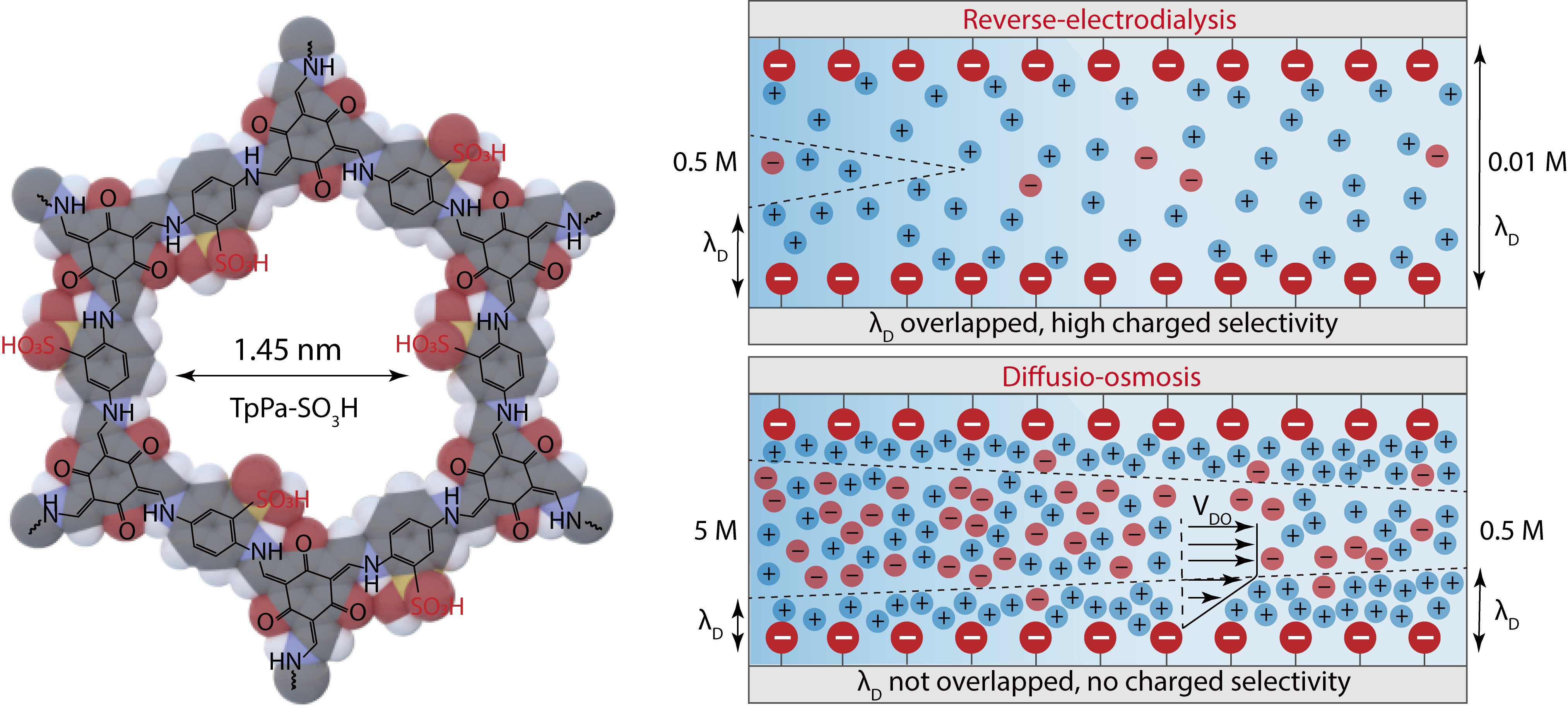

图1. 磺酸COF膜在不同盐度梯度下的盐差能转换机制

盐差能作为清洁、稳定的可再生能源,近年受到广泛关注。传统盐差能的收集主要基于反向电渗析技术,依赖于高离子选择性的膜材料及其产生的净离子流,性能受到“通量—选择性”博弈的制约;高选择性膜需具备亚纳米级的孔道,不仅制备难度与成本较高,其能量转换效率也易受结构缺陷的影响;此外,高选择性膜还会导致严重的浓差极化,目前虽在小测试面积时(1 μm2到0.03 mm2)可达到高功率密度,但浓差极化效应使得大测试面积时的功率密度急剧下降,从而限制了盐差能的大规模化应用。

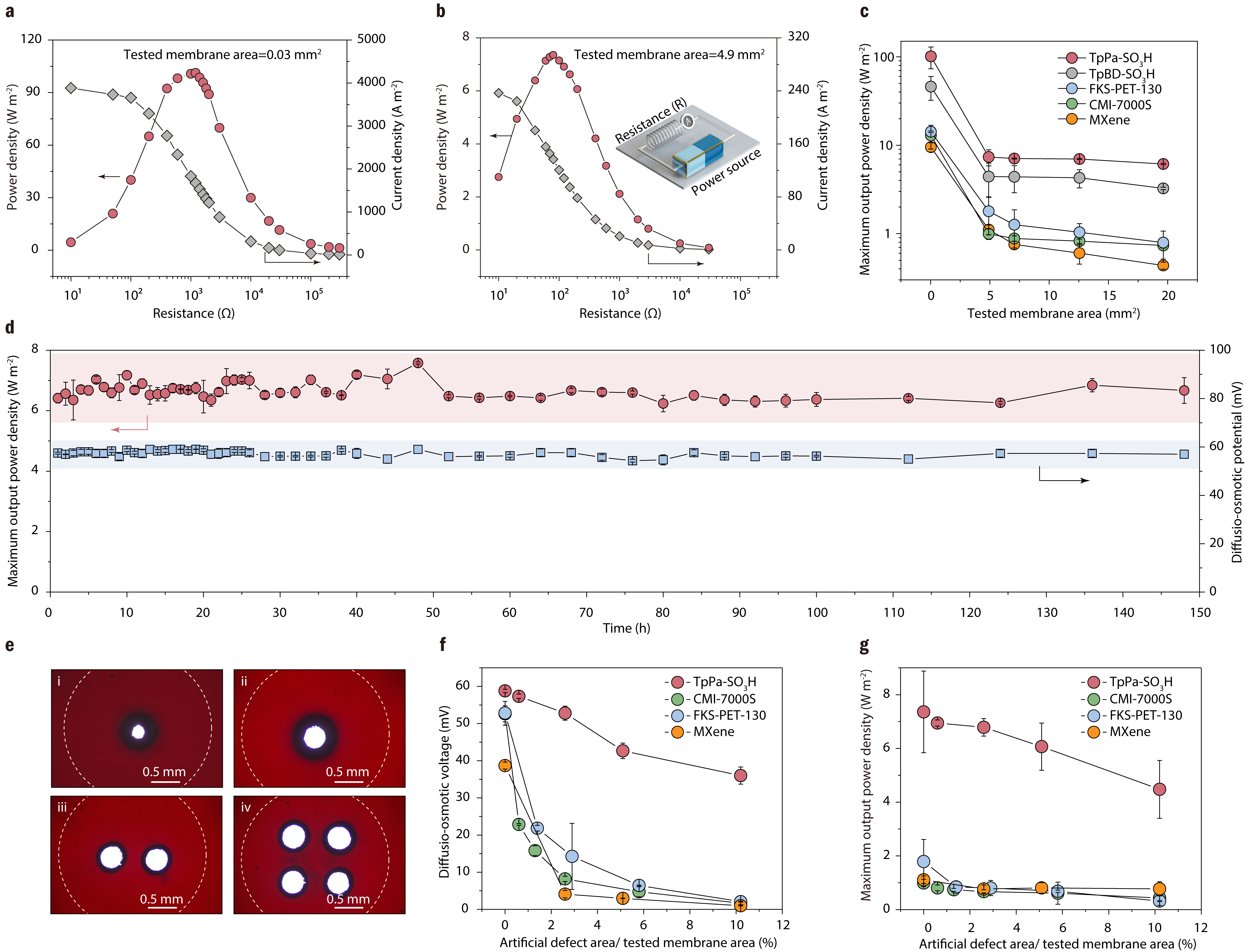

图2. 高性能、可规模化、抗缺陷的渗透—扩散盐差发电

不同于反向电渗析技术面临的上述制约因素,研究团队提出了基于扩散—渗透的新机制用于盐差能收集,即双电层内界面渗透压的梯度分布将驱动扩散—渗透流,其携带的净电荷将形成电流,该作用机制无需依赖膜材料的离子选择性。在0.03 mm2的小测试面积下实现了101.2 W m-2的超高功率密度,在20 mm2的大测试面积下仍具备7 W m-2的高功率密度;更为重要的是,该体系表现出显著的抗缺陷能力,在引入超过测试面积10%的孔型缺陷后仍能维持稳定的输出电压与功率,而反向电渗析机制在相近缺陷条件下几乎失效。这为低成本、可规模化的盐差发电提供了新的研究思路。

刘鹏教授课题组聚焦于基于核辐照技术的微纳结构制备与物性调控研究,探索其在纳米孔道离子传输等多学科前沿领域中的交叉融合应用,近年相关工作发表于Angew. Chem. Int. Ed.、Adv. Sci.、Adv. Funct. Mater.等学术期刊。本研究工作得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金等的支持。